On se souvient rarement des mots exacts d’un slogan, mais on retient la couleur d’un logo, la forme d’une affiche, ou la personnalité d’une typographie. Le graphisme, souvent relégué au rôle de simple outil de communication, agit en réalité comme un conservateur de mémoire. Il capture les époques, les traduit en symboles, et grave dans nos rétines des fragments d’histoire.

Un logo, une affiche, une campagne deviennent parfois des icônes culturelles — de véritables capsules visuelles. Elles résument une idéologie, une révolte, ou une promesse collective. Parfois même, elles résument tout un siècle. Le graphisme n’est pas qu’un témoin de son temps : il le modèle, l’incarne, et le fait revivre d’un seul coup d’œil.

Les affiches qui ont fait l’Histoire

Certaines images ne sont plus seulement des créations : elles sont devenues des mythes.

Prenons “We Can Do It!” (1943), cette affiche américaine où Rosie la Riveteuse montre son biceps, bandana rouge noué sur les cheveux. À l’origine, c’était une affiche interne de motivation pour les ouvrières. Mais le destin s’en est mêlé. Dans les années 1980, redécouverte par le mouvement féministe, elle s’est transformée en cri visuel universel : la force des femmes, l’indépendance, la dignité au travail. Un symbole recyclé par l’histoire elle-même, également utilisé comme une pose de référence par la chanteuse P!nk dans le clip de sa musique Raise Your Glass (2010).

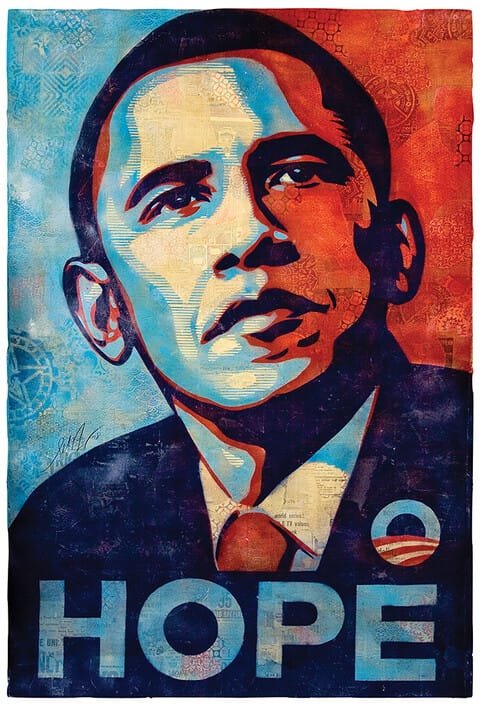

Autre exemple : l’affiche “Hope” de Shepard Fairey, créée pour la campagne de Barack Obama en 2008. Trois couleurs, un mot, un visage tourné vers le haut : la simplicité absolue, presque religieuse. Cette image a marqué un tournant dans la communication politique, inspirant des milliers de détournements à travers le monde. De “Hope” à “Nope”, de “Peace” à “Vote” : la grammaire visuelle d’une époque était née.

Et puis, il y a Mai 68. Les affiches sérigraphiées de l’Atelier populaire – “Sous les pavés, la plage”, “La beauté est dans la rue”, “L’université est une caserne” – ne se contentaient pas de décorer les murs : elles donnaient une voix à la rue. Leur esthétique brute, leurs aplats rouges et noirs, leurs silhouettes simplifiées ont inspiré des générations entières de graphistes engagés. Chaque coup de pochoir était une revendication graphique.

Mais il faut aussi citer les affiches de la Première Guerre mondiale, celles de la propagande soviétique, ou encore celles du cinéma des années 70 — Jaws, Metropolis, Star Wars — qui ont façonné notre imaginaire collectif. Certaines effraient, d’autres galvanisent, mais toutes racontent la même chose : une époque qui se regarde elle-même à travers le papier.

Quand un style incarne une époque

Chaque décennie a son accent visuel, son parfum graphique. Les années 60, c’est l’explosion du psychédélisme, les typographies liquides, les spirales colorées et les affiches de concerts de San Francisco. Les années 70, c’est la liberté, les teintes chaudes, la typo ronde et optimiste. Les années 80 hurlent en néons, triangles, chrome et excès. Puis viennent les années 90, marquées par la rébellion grunge, les textures sales, les photocopies mal alignées.

Ces styles ne sont pas que des modes : ils racontent l’état d’esprit collectif.

Le Swiss Design (ou International Typographic Style), né dans les années 1950 avec Josef Müller-Brockmann et Armin Hofmann, symbolise le besoin d’ordre après les chaos de la guerre. La grille, l’équilibre, la rigueur typographique : un design qui respire la rationalité. À l’opposé, le brutalisme numérique d’aujourd’hui exprime notre fatigue du “trop-parfait”. Sites mal alignés, polices criardes, compositions volontairement inconfortables : le chaos visuel est redevenu un cri artistique.

En somme, chaque style est un miroir. Quand on observe une affiche d’époque, on n’y voit pas seulement une composition : on y lit un état du monde.

Logos et marques : les nouveaux symboles universels

Les logos sont les drapeaux modernes. Ils condensent l’identité d’une entreprise, d’une culture, voire d’un continent, en quelques formes simples et mémorisables. Le swoosh de Nike, la pomme d’Apple, ou les arches dorées de McDonald’s sont devenus des repères planétaires. Sans mot, sans phrase, ces logos racontent déjà tout : la performance, la créativité, le confort instantané.

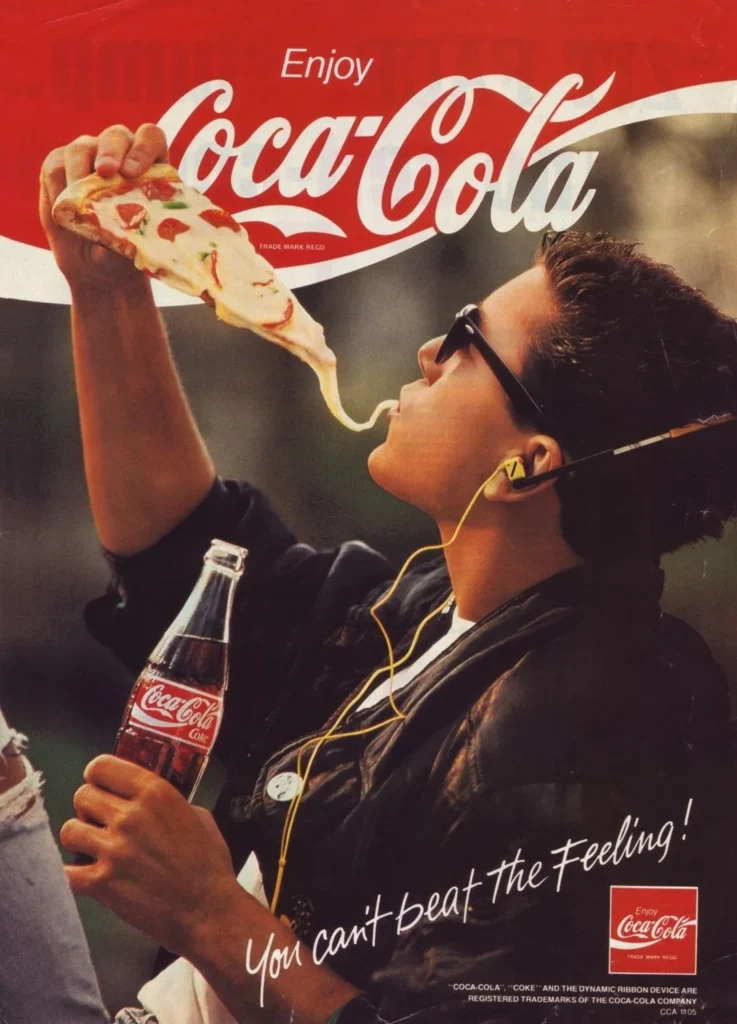

Le logo Coca-Cola, lui, est une capsule temporelle. Depuis 1887, son lettrage rouge et blanc, inspiré de la calligraphie Spencerian, n’a presque pas bougé. Il évoque la convivialité, la jeunesse éternelle et cette Amérique de carte postale. À l’inverse, Gap a offert au monde un cas d’école : en 2010, la marque tente de moderniser son logo iconique… pour revenir à l’ancien six jours plus tard. Le public, furieux, rejette cette rupture : on ne touche pas impunément à la mémoire collective.

D’autres réussissent leur mue : Pepsi a redessiné son logo des dizaines de fois sans perdre son identité. Starbucks a épuré la sienne jusqu’à ne garder que sa sirène, débarrassée du texte. Et Airbnb, avec son symbole “Bélo”, a su créer une marque centrée sur l’émotion et la communauté, pas seulement sur le produit. Dans un monde saturé d’images, le logo n’est plus qu’un signe : c’est un lien émotionnel.

Ces symboles, qu’on le veuille ou non, remplacent les blasons et les armoiries d’autrefois. Ils sont devenus le langage visuel de la mondialisation — nos nouveaux alphabets collectifs.

Graphisme et mémoire émotionnelle

Certaines images s’impriment dans le cœur avant de s’imprimer sur l’affiche.

La campagne Benetton des années 1990, dirigée par Oliviero Toscani, a bouleversé la publicité. Des photos d’un prêtre embrassant une nonne, d’un malade du sida mourant dans les bras de sa famille, d’enfants de toutes origines serrés côte à côte. Ce n’était plus de la pub : c’était un miroir brutal de notre société. On pouvait détester, mais pas ignorer.

Le cinéma, lui, a compris très tôt le pouvoir de l’image fixe. L’affiche de “Jaws” — une nageuse minuscule, un requin colossal sous elle — suffit à évoquer la peur viscérale de l’inconnu. Tout comme “The Silence of the Lambs”, où un papillon orne la bouche d’une femme, symbole de transformation et de secret. Ces visuels ne promeuvent pas seulement un film : ils sculptent des émotions communes.

Et même les pictogrammes, ces dessins minimalistes des Jeux olympiques ou des aéroports, jouent un rôle discret mais crucial. Celui de Tokyo 1964, imaginé par Masaru Katsumi, a défini un langage visuel universel, accessible à toutes les cultures. Depuis, chaque édition tente de réinventer ce code commun : comment dire le monde sans mots.

Le graphisme comme témoin du temps

Regarder le graphisme d’une époque, c’est feuilleter son journal intime.

Les typographies, les packagings, les affiches politiques sont des empreintes de nos valeurs. Dans les années 50, la cigarette était glamour ; dans les années 80, elle devient un vice à bannir. Le design des paquets, lui, raconte tout ce glissement moral.

Même nos interfaces d’aujourd’hui — icônes rondes, boutons pastels, typographie sans empattement — deviendront demain des reliques. Un jour, un étudiant en design analysera l’esthétique d’Instagram avec la même fascination que nous regardons aujourd’hui les affiches d’Alphonse Mucha.

Car le graphisme documente tout : nos rêves, nos illusions, nos contradictions. Il fige la manière dont une société se voyait, se jugeait, se racontait.

Le graphisme n’est pas qu’une affaire d’esthétique. C’est une mémoire collective.

Il enregistre les moments où l’histoire bascule, traduit nos émotions communes et fige nos utopies en couleur. Chaque image forte devient un fragment de patrimoine. Et comme toute mémoire, elle peut être réinterprétée, réutilisée, réinventée.

On dit qu’une image vaut mille mots.

Mais certaines valent mille souvenirs. Et c’est peut-être ça, la vraie magie du graphisme : transformer l’éphémère en éternel.